2025年7月、ロシア・カムチャッカ半島沖で発生したマグニチュード8.8の大地震は、日本でも津波警報が発表されました。

東日本大震災の記憶が残る日本では、スマートフォンの警報音に思わず身構えた人も多かったはずです。

しかし実際に到達した津波は比較的小さく、「どうしてもっと正確に予測できないのだろう?」という疑問を抱いた人もいるかもしれません。

理由のひとつは、津波が“巨大なのに見えにくい”という、本質的にやっかいな性質を持っていることです。

実際、海上を進む津波の高さはわずか数十センチ程度しかなく、船から見ても分からないほど静かです。その一方で、津波の広がりは数千キロメートル先の陸地まで、太平洋全体を広範囲に伝わっていきます。

そのため実際に海上を伝わる津波の様子を正確に捉えたデータというものは、これまであまり存在していなかったのです。

この長年の課題に対して、新たな道を開いたのが一基の人工衛星です。

アメリカ航空宇宙局(NASA:National Aeronautics and Space Administration)とフランス国立宇宙研究センター(CNES:Centre National d’Études Spatiales)が共同開発した地球観測衛星 SWOT(Surface Water and Ocean Topography) は、河川・湖・海の水面の高さを“広い範囲で、細かく”測るための衛星です。本来は気候変動や水循環の研究に使うためのものですが、この衛星が持つ高い分解能が、津波の観測にも“直接的な視点”を与えることになりました。

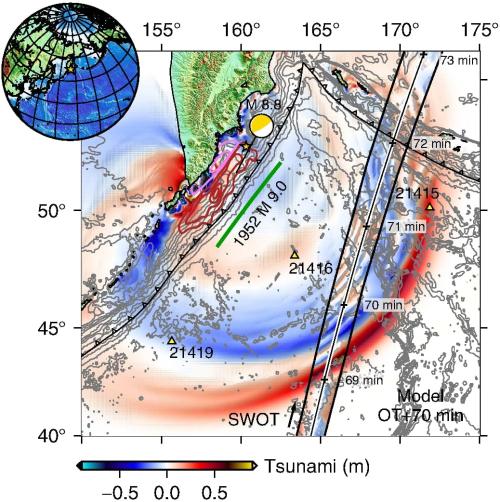

ちょうどカムチャッカ半島地震の直後、このSWOT が津波の真上を通過しており、太平洋を伝わる津波の“形そのもの”を捉えるという、これまでに例のない観測が偶然実現したのです。

そしてアイスランド大学(University of Iceland)や米オレゴン大学(University of Oregon)などの研究チームがこのデータを詳細に解析したことで、津波がどのような模様を描きながら海を伝わっていくのかが明らかになったのです。

この研究の詳細は、2025年11月に科学雑誌『The Seismic Record』に掲載されています。

目次

- 海の上では“巨大な津波”が見えない

- 従来予想よりずっと複雑だった津波の真の姿

海の上では“巨大な津波”が見えない

津波は陸に押し寄せるときには大きな被害をもたらしますが、太平洋の中央では姿を大きく変えます。

そもそも「津波(つなみ)」という言葉は、港を意味する“津(つ)”と“波(なみ)”を組み合わせた日本の古い呼び名に由来します。

昔の漁師たちの間では、沖の方で漁をしているときには特に異変を感じなかったのに、港に戻ってみると家屋が流され、大きな被害をもたらしているという謎の大波の存在が伝えられていました。

この港だけに被害をもたらす見えない大波を、津波と呼んだのです。

これは、津波の本質をよく表しています。津波は沖合を進むとき、高さがわずか数十センチほどしかなく、船に乗っていてもほとんど分からないほど静かです。しかし沿岸に近づくと、海底が浅くなることで突然大きく立ち上がり、人間に“波”として認識されるようになります。

このため現代においても、津波は海上を伝わる様子を観測することが非常に困難です。

従来は、海底の圧力変化を測る深海ブイ「DART(Deep-ocean Assessment and Reporting of Tsunamis)」や沿岸の潮位計が主な観測手段でした。

しかしどちらも点での観測に限られ、津波全体の形やどのように広がっていくかを正確にとらえることはできませんでした。

地震が起きるたびに津波の広がりをモデル計算で再現してきましたが、その正確さを“実際の津波”で確かめる方法がありませんでした。

しかし、それを可能にしたのが、2022年に運用が始まったSWOT衛星です。

SWOTは海面の高さを、幅120キロメートルの帯状(スワス)で高解像度に観測できるという特徴があります。

解像度は約2キロメートルで、海面のわずかな高低差まで読み取ることができます。

従来の衛星のように細い線状のデータではなく、海面を一枚の画像のように広く“面で”とらえることができるのです。

今回の地震では、SWOTが通過するタイミングと津波の進行が偶然重なり、太平洋の中央を進む津波の“実際の姿”が衛星の視野に収まりました。

研究チームは、このデータが津波研究の大きな転換点になると考えています。

衛星が捉えた複雑な津波の模様

カムチャッカ半島沖地震では、全長約400キロメートルにおよぶ断層が一気にずれ、海底が最大で4メートルほど隆起したと推定されています。

この急激な海底の変化が、津波を押し出す巨大な力となりました。

SWOTがとらえた海面には、その津波の複雑な構造が鮮明に現れていました。

最初に押し寄せる大きな波だけでなく、その後ろには細かな波が何列も続き、まるで編み込まれた帯のような模様をつくっていたのです。

これまでの理解では津波はそこまで複雑な波形にならないと考えられていたため、今回の観測はその見方を覆す結果となったのです。

ではこのような津波の実際の姿が観測から示されたことで、新たにどのようなことがわかったのでしょうか?

従来予想よりずっと複雑だった津波の真の姿

SWOT が捉えた津波の“本物の姿”をもとに、研究チームは津波の進み方や地震の特徴について新しい理解を得ようとしました。

まず、衛星が記録した複雑な模様と、深海ブイや地震モデルから計算したシミュレーション結果を丁寧に見比べることで、従来の知識では説明できなかったいくつかの事実が浮かび上がってきました。

そのひとつが、「津波は単純な長い波ではない」という発見です。

これまで津波は、波長があまりに長いため、波の長さによって速さが変わる“分散”はほとんど起きないと考えられてきました。

しかし SWOT の観測では、主波の後ろに細かい波が何列も続く“分散波”がはっきりと見えました。

これは、津波が太平洋を渡るあいだに波同士が少しずつ追い越したり離れたりすることで生まれたもので、津波の内部で起きている物理過程を初めて直接観測できた例といえます。

また、衛星画像では波が海底地形にぶつかって裂けるように散乱する様子も映っていました。

こうした微細な構造は、従来の「点」データではまったく見えなかったもので、津波が進む途中の振る舞いには、これまで想像されていなかったほどの複雑さがあることを示しています。

さらに興味深いことに、これらの観測結果は地震そのものの理解にも新しい光を当てました。

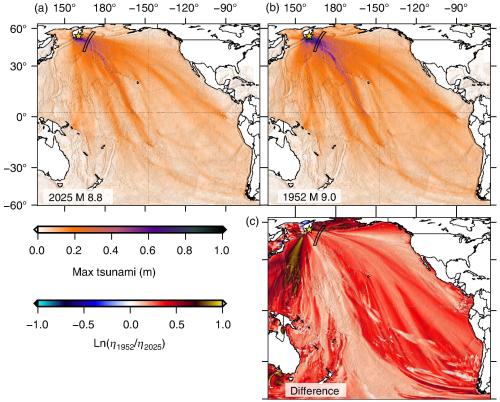

研究チームは、深海ブイや地震学のモデルから推定した震源のすべり方をもとに津波シミュレーションを行い、その結果を SWOT の観測と照らし合わせました。

その比較によって、従来のモデルよりも南側に断層の破壊が広がっている方が、衛星がとらえた津波の模様により近いことが判明しました。

つまり、SWOT の観測が“震源モデルの妥当性検証”という新しい役割を果たしたのです。

また、1952 年に同じ地域で発生した M9.0 の巨大地震と比べると、今回の地震はやや深い場所で破壊が進んだため、津波の規模が小さくなったとみられます。

これは津波の観測から地震の特徴を逆に読み解くという、まさに津波学と地震学が重なる瞬間でした。

新たな事実が明らかになった一方で、今回の結果は多くの課題も提示しています。

SWOT のデータは非常に高精度ですが、リアルタイムでは手に入りません。

現在は数日から 10 日ほどの遅れがあり、津波警報の即時運用には使えないのが現状です。

また、太平洋には深海ブイが十分に配置されておらず、ブイ単独では津波の細かな広がりや震源のすべり分布を推定するには限界があることは、以前から知られていました。

しかし今回、SWOT 衛星が“面としての津波”を直接とらえたことで、従来のモデルでは再現しきれない細部が明らかになり、この観測網の弱点があらためて浮き彫りになりました。

それでも今回の成果によって、津波研究は大きく前進しました。

太平洋のまさに“ど真ん中”で津波の全体像を見たのは史上初であり、これからは衛星データが津波の理解を大きく押し広げていくと考えられます。

もし将来、SWOT の後継機がリアルタイム観測に対応すれば、津波の初期の広がりを宇宙から直接確認し、警報の精度をさらに高めることも夢ではありません。

宇宙から地球を見つめる新たな観測の目は、津波の研究においてようやく始まったばかりです。

今回の研究は、その第一歩として「津波の姿を直接見る」という新しい時代の幕開けを示しています。

元論文

SWOT Satellite Altimetry Observations and Source Model for the Tsunami from the 2025 M 8.8 Kamchatka Earthquake

https://doi.org/10.1785/0320250037

ライター

相川 葵: 工学出身のライター。歴史やSF作品と絡めた科学の話が好き。イメージしやすい科学の解説をしていくことを目指す。

編集者

ナゾロジー 編集部