米ビンガムトン大学(SUNY-BU)の研究チームは、液体金属とバクテリア(細菌)の芽胞(がほう)を融合させた、これまでにない“自己修復型”の導電材料を作り出すことに成功したと発表しました。

この新素材は、単なる電子回路の材料ではありません。

まるで「生きている」かのように自己修復し、環境に応じて機能を切り替える柔軟性まで備えています。

次世代のウェアラブル機器や、人体と直結する医療デバイスを大きく変える存在として期待されます。

研究の詳細は2025年10月24日付で科学雑誌『Advanced Functional Materials』に掲載されました。

目次

- 液体金属×細菌芽胞のイノベーション

- 生きたメタルが切り拓く未来

液体金属×細菌芽胞のイノベーション

一般的な電子回路は壊れやすく、微細なひび割れや変形、酸化によって簡単に性能が落ちてしまいます。

従来ですと、壊れた配線は交換や修理が必要で、「自己修復」する素材は夢のような話でした。

しかし、研究チームが開発した「生きたメタル(Living metal)」は、その常識を覆します。

彼らが使ったのは、ガリウムとインジウムの合金という常温の液体金属と、「枯草菌(Bacillus subtilis)」というごくありふれたバクテリアの芽胞です。

芽胞とは、細菌が厳しい環境で自らを守るためにとる“休眠カプセル”のような状態のこと。

極度の乾燥や高温、薬品にも耐えられるため、長期間不活性のまま保存され、必要なときだけ“発芽”して活動を再開できます。

この芽胞を液体金属の中に組み込むと、驚くべき現象が起こりました。

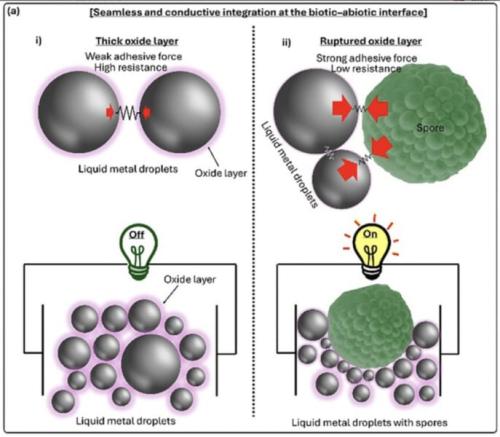

液体金属はふつう、空気や水に触れると表面に「酸化膜(ガリウム酸化物)」ができ、電子の流れが妨げられてしまいます。

しかし、芽胞の表面にある特殊な化学構造が、酸化膜と強く結びつき、その膜を破壊する力が生まれました。

その結果、液体金属同士が自動的に“ブリッジ(架け橋)”を作り、途切れた導電路を自らつなぎ直したのです。

実際に、チームがマイクロクラック(微細な亀裂)を人工的に作った複合材料を観察すると、数分から数十分のうちに金属が自発的に流れ込み、傷が目に見えて修復されていきました。

芽胞が「発芽」して活動状態になると、さらにすごいことが起きます。

発芽した細菌は“発電性細菌”として、自ら電子を生み出し、材料全体の導電性を飛躍的に高めたのです。

その結果、この“生きたメタル”の導電性はバルク金属に匹敵し、しかも自己修復機能を備えた「動的な」導電回路となりました。

生きたメタルが切り拓く未来

この「生きたメタル」は、従来のどんな導電材料とも一線を画しています。

最大の特徴は「自己修復」だけではありません。

たとえば、紙やシリコーン樹脂などの柔軟な素材にも自在にパターン形成できるので、コストを抑えつつ、フレキシブルな電子回路を作ることができます。

さらに、芽胞は液体金属の中で20週間以上も生き残り、必要なタイミングで「スイッチ」を入れるように発芽・機能化できるという応答性も持っています。

実用化が期待される分野は多岐にわたります。

ウェアラブルデバイスや電子皮膚

柔らかい素材に組み込める上に、ひび割れや断線が生じても自ら修復。生体信号の長期モニタリングや、皮膚に貼るセンサーなどに最適です。埋込型医療デバイス

生体内で長期間安定し、微細な損傷も自己修復。体内センサーや神経インターフェース、人工臓器の電極材料など、人体と電子機器を直結する場面で真価を発揮します。ソフトロボティクスやフレキシブル回路

変形・伸縮に強く、繰り返しのストレス下でも高い導電性を維持。将来的には人工筋肉や自律修復型配線など、次世代のロボット開発にも応用が期待できます。

また、芽胞が「生きた電子回路」としてイオン信号や分子信号を感知・変換し、電子機器と生体の間の“架け橋”になる可能性もあります。

たとえば、人間の体内のイオンや分子の変化をリアルタイムで電子信号に変換し、異常を検知したり薬剤を自動的に放出したりする“スマートデバイス”への道が開かれるかもしれません。

参考文献

‘Living metal’could bridge biological and electronic systems

https://techxplore.com/news/2025-11-metal-bridge-biological-electronic.html

元論文

Living Liquid Metal Composites Embedded with Electrogenic Endospores for Next-Generation Bioelectronics

https://doi.org/10.1002/adfm.202521818

ライター

千野 真吾: 生物学に興味のあるWebライター。普段は読書をするのが趣味で、休みの日には野鳥や動物の写真を撮っています。

編集者

ナゾロジー 編集部