映画『リング』を世に送り出し、“貞子”という日本を代表するホラーアイコンの誕生に貢献した中田秀夫監督。そんな中田監督が再び“貞子”を描くことで話題となっているシリーズ最新作『貞子』。『リング』から21年、中田監督はどんな想いで『貞子』の撮影に臨んだのか? お話を伺いました。

――今回『貞子』を監督するまでにどういう経緯があったのでしょうか?

中田監督:一昨年くらいかな、“貞子”を中心に据えたホラーをやってほしいとオファーが来て、二つ返事でOKしました。貞子というものに対していい距離感ができたんだと思いますね。『リング』『リング2』『ザ・リング2』(※ハリウッドリメイク版の2作目)を僕が撮って、『リング2』まではよかったんだけど、アメリカで『ザ・リング2』を撮ったときに「これもうやったよなぁ……」と思うことが多々あって。そうすると、変に違うことをやろうとしたり、本当はやるべきことを敢えてやらないでいてしまったり、近いものを作ることに対して自分にブレーキを掛けてしまうというか。そういう意味で今回はいい距離感ができていた。

撮影にあたって、これはなかなかやらないことなんだけど、僕が撮ったホラー作を全部見返したんですね。で、自分で言うのもあれだけど、「『リング』はよくできてるなぁ」と思いました。画もいいし、ストーリーも無駄がない。『リング2』もあれはあれで僕は好きなんです。でも『ザ・リング2』へは自己批判が強かったですね。アメリカでの映画製作は日本とかなり違かったから、自分の生理にあったものではなかったな、とか。自分に対する沸々とした怒りがちょっとありましたけど(笑)。

――『貞子』を撮る上での必要な作業として過去の作品を振り返ったわけですね。

中田監督:自分が過去にやったものを、改めて観ておいたほうがいいなと思ったんです。今回の映画は過去と同じことをやらざるを得ない部分もありましたよね。井戸から出てくる貞子は、まんま昔の映像は使えないし、でもそれを僕自身がヘンに変えて撮影してもおかしいし。

21年前の貞子を踏襲するところは残しつつ、ここは思い切って変えようという変化はつけたいと思ったんですよ。「これが貞子だよね」と思われると同時に、「あ、今回の貞子はここが違う」とも思ってほしかった。過去の貞子と全然違うものをやってしまって、「貞子ってこんなんだったっけ?」と思われるのもダメですよね。過去の自分に対して全面戦争はできないけども、ここの局地戦は戦える、ここの丘はおれがとってやる、みたいなことを『貞子』でしていたわけです。

怖さのバリエーションとしての“ファウンド・フッテージ要素”

――動画配信者に憧れる主人公の弟・和真の様々な動画が登場しますね。中には事故現場の団地に入っていって貞子をうっかり撮ってしまうファウンド・フッテージ的な動画もあります。

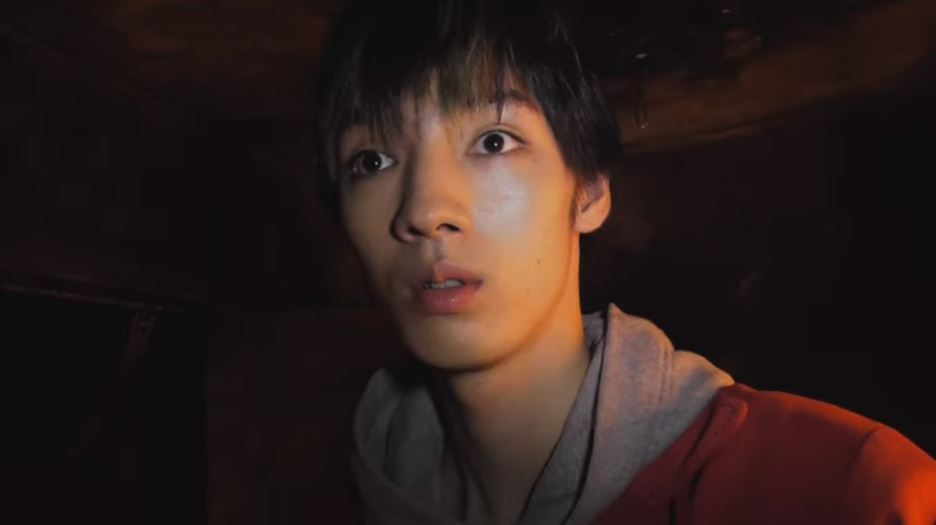

中田監督:和真を演じている清水尋也くん自身が動画配信者にすごく憧れてるらしくて。「足つぼマッサージ器の上で縄跳び飛んでみた!」とか、「コーラ・ロケットにチャレンジしてみた!」とか、あれは実際に有名な配信者の方たちがやってるネタだそうで。助監督にもそういった動画が好きな人間がいて、今回の動画撮影でもアドバイスしてもらいました。僕は助監督に聞きながら撮ってたんだけど、ついつい映画的な撮影方法でカットを割ったりしてしまって、「監督~、それはやらなくていいんですよ……」ってものすごい基本的なことで怒られたりして(笑)。ああ、この動画撮影に関しては僕が関与してはいけないと思いました。

団地の中に入っていく映像は、清水くんが自分でカメラを回して撮ってるんです。あまりこっちでコントロールせずに撮ってもらいましたね。カメラを振り回したときにスタッフが映り込んでしまうので、スタッフもそこにいられないですし。色々仕掛けのある団地の中に、清水くんを「ハイ、行ってきてらっしゃい」と言って送り出す感じで撮影しました。楽しかったですよ、子供を旅に出す親みたいな気持ちで(笑)。

――『リング』のあとに起こった2000年代のファウンド・フッテージホラーやPOVホラーのブームは意識していましたか?

中田監督:僕自身の趣味としてはフェイクドキュメンタリーのスタイルってそんなに好きじゃないんですよ。映画ってどこまでいっても作り物ですし、特にホラーみたいなものは、どうあがいても本当に起きたというふうには思わせられないんじゃないか、というのが僕のジャンル映画に対する立場なんです。でも大成功した映画もありますよね。『パラノーマル・アクティビティ』とか、「今の人はこういうのが怖いんだな」という目線で見ていました。

今回に関して言うと、ファウンド・フッテージものに寄せてはいますよね。言葉を選ばずに言うなら“質の高いお化け屋敷を提供したい”みたいな気持ちがあって。どんな怖いものが出てくるかは『貞子』というタイトルでもう分かっちゃってるんですよ(笑)。「貞子が出てくるんだよね」と分かってる上で、でも貞子以外も怖いものが出てくるかもしれない、と思わせる。怖さに関してはリッチさを保ちつつ、どう怖さを上げたり下げたりするかというところを考えて、そのなかのバリエーションの一つとしてファウンドフッテージ的なものを入れ込みました。それもこっちでコントロールするんじゃなくて、清水くんに全部撮ってもらって、ナマっぽさが出るといいよねと。

“クリーチャー化した貞子”を中田監督はどう見たか

――シリーズ作の『貞子3D』(2012)にクリーチャー化した貞子が登場していて。あれがオリジナル版『リング』のファンにとっては結構鬼門だったのではないかと思っているんですが、監督ご自身は楽しまれたそうですね?

中田監督:僕は『貞子3D』が初めて観る3D映画だったので、もう子供のように喜んで観ていましたよ。たしかに自分が監督していないから、アミューズメントパークの出し物的に楽しんだという部分もあるけれど、お客さんもいっぱい観に来ていたし、それはそれで映画としてひとつの成功例なのかなと。要はですね、僕が『リング』で見せた貞子はクスリとも笑う要素はないけれど、『貞子3D』の英勉監督が見せた貞子っていうのは、作品自体に「笑ってもいいんですよ」っていうある種の余裕があるんですよ。堅苦しく考えなければ、そういうのがエンタメだとも言えると思いますし。

『リング』における貞子で言えば、あの映画も脚本だけの段階で取材を受けたときは、みんなちょっと笑ってたんですよ。「TVから出てくるってどんなの? プッ」って。そこで僕が「絶対に怖いって思わせるぞ」と奮起できたから逆に良かったんだけど。清水崇監督の『呪怨』における伽椰子や俊雄もそうだけど、極めてホラー的な瞬間っていうのはギャグとか一発芸に近いんです。いろんなお笑い芸人の方が貞子をネタにしていますけど、貞子というものに実は元々おもしろ要素があったんだと思いますね。だってテレビから出てくることがそもそも……という(笑)。『リング』のころはちょうど子供たちがテレビやビデオを自分の部屋に持つようになった時代だったから、笑うこともなく観てもらえたけれど、あれも下手を打つと笑われてたと思うんです。

貞子のクリーチャー化については、おそらく自分に求められているのはそのラインではないだろうというのは分かっていました。あえて言うと、僕がクリーチャー化した貞子を描こうとすると、おそらく下手だと思います。『ザ・リング2』の水の塊がサマラの姿になるシーン、あれはイケてないと自分で思っていて。CGを作ったのは僕ではないけれど、うまくいっていないのはやっぱり僕の指示出しが間違ってるんですよね。クリーチャー化した貞子を僕がやると悪い笑いにいってしまうという恐れが自分の中にある。オリジナル版に近いクスリとも笑えない貞子、自分にはそれしかないと思っていますね。

時代の変化とホラー映画製作の変化

――『リング』から20年以上経っていますが、時代の移り変わりでホラー映画への反応や作り方は変わってきましたか?

中田監督:長い間合いとか静かな時間に対して、観客の堪え性がなくなってきているかなとは思いますね。アナログからデジタルになったということも大きいと思います。アナログのときって、“ワンカットで語られることに対する緊迫感”を作れたと思うんです。アナログというのは絶対つなぎ目が分かるんです。デジタルっていうのはモーフィングっていう技術もあるし、ツーカットにわけて撮ったものをワンカットに見せるなんて容易くできてしまう。「何も起きない、何も起きない……わぁ起きた!」というのを、二分くらいのワンカットで撮るというのは昔はかっこいいとされていたけど、今あんまりそんなことは関係なくなってる。

逆に、刺激を与え続ければいいのかというとそうでもないというのが難しいところですし、あまりにCGを多用するとそれはそれで飽きられる。これは例えばアクション映画において、崖から滝壺に飛び降りていくなんてシーンを昔はほんとにやってたわけです。でも今はそんなのやらなくても合成でやれてしまう。みんなそれを分かっていて、「どうせ実際にはやってないでしょ」と思われてしまう前提がある。だからこそ、今回の『貞子』でも、CGを使わなきゃいけないところは使うけど、なるべく『女優霊』とか『リング』のようなシンプルイズベストの考え方に戻りました。そのほうがひょっとしたら今の若い人たちにもウケるのではないかとも思いましたね。

『貞子』

5月24日(金)全国ロードショー

映画公式サイト:sadako-movie.jp

―― 表現する人、つくる人応援メディア 『ガジェット通信(GetNews)』